永康百卓雕塑-中式意境中的當代雕塑

瀏覽:4090次

中國雕塑造型之“不可能的可能”古已有之,如:殷商的《虎首人身怪獸》、戰國的《虎牛祭案》、東漢的《馬超龍雀》等,它們或獰歷古拙、或剛柔并濟、或豪逸奔放,皆具豐富的想象力和強烈的感染力及濃郁的中式氣息。

品思傳統精粹無盡創意與精湛技藝之時,我們不禁要問,時至當下,此種意蘊境界是否有所延續和發展?

曾成鋼《梁山好漢系列——武松》

自中國現代雕塑兆始,雖有零散地關乎中式、關于意境的主動實驗與探索,整體觀之,仍是西學為重,中式式微。

當代雕塑領域,隨著國家文化軟實力的提高和雕塑家群體反思后的自覺,傳承詩性美學特質、彰顯東方文化意境的作品日漸增多,以此體現中國特有的精神風貌、時代風尚與民族風范。具體如何體現呢?在我看來,有以下四種方式。永康市百卓雕塑藝術工程有限公司)(永康百卓雕塑、百卓雕塑)專業生產酒店不銹鋼雕塑、地產不銹鋼雕塑、校園不銹鋼雕塑、名人不銹鋼雕塑。

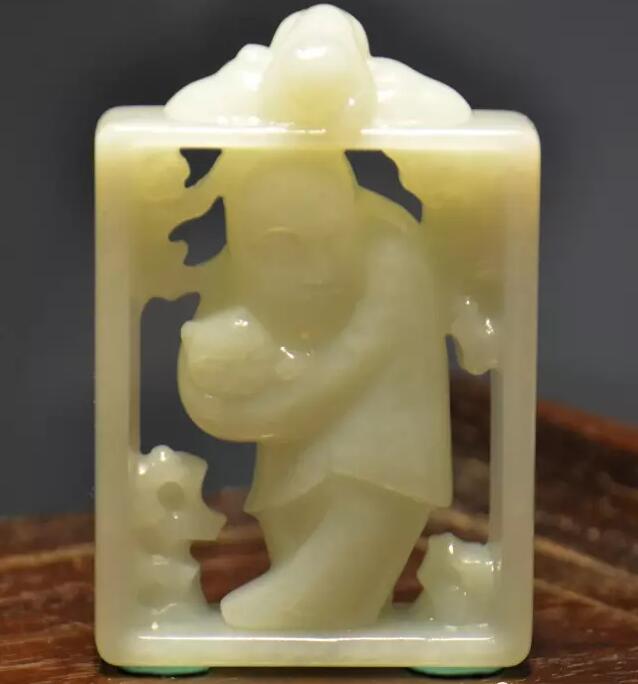

王少軍《通靈者》

一、 中得心源

“外師造化,中得心源”是唐代畫家張璪提出的藝術創作理論,也是中國美術史上“師造化”理論的代表性言論。該理論既重視師法自然,更強調藝術家內心的情思和感受,“師造化”是過程,“得心源”是目的。

不同于西方的寫實主義,它不是對物象的標本式再現,而是注重對客觀物象的主觀提煉與構造。

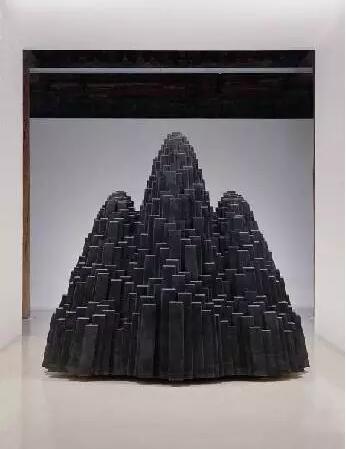

張偉《一座大山》

鄭路《澎》

沈烈毅《雨》

中國當代雕塑家時常用此種取材于自然、取型于心源的方式進行創作,其中,不乏具有中式意境的作品。

曾成鋼將商周青銅器語言創造性的運用到水滸人物中,塑造出的好漢形態皆具錚錚鐵骨,且各有性格特點,如:急俠好義的武松、一夫當關的李逵、打抱不平的魯智深等。

作品集外部形象與內在抽象、形式表現和空靈詩意于一體,作者借鑒傳承的不僅是青銅器物的造型與結構,更是傳統文化的氣質和精神,剛健有力,虛實相生。

王少軍的《出紙三分》系列作品用“光頭男子”的符號化造型做代言,體現當代藝術家的人文思考。以泰然自若的神態和肆意逍遙的心態塑繪出多種生活趣象與詩意想象,這些“象”不是宏大敘事、濃墨重彩,而是輕描淡雅、“出紙三分”,以此來對接本土雕塑傳統、開拓中式和合之道。

近期,王少軍又創作了一批以玉石為媒介的“光頭男子”作品,此番嘗試不是簡單的材料轉換、生硬嫁接,而是充分考慮材料特性及社會文化屬性,用玉雕語言來詮釋個人“符號”,化古為今,開創新貌。

傅中望《窗欞之外》

除人物外,山、水等自然物也常為雕塑家們所用。張偉從建構形意兼備的《山峰》,到抽象解構的《一座大山》,再到重構沉入大地的《原》,以不同的視角和方式觀山,終凌絕頂,一覽眾山小,為“看山是山、看山不是山、看山還是山”三重境界做了很好的注解。

無獨有偶,鄭路從外觀到透視,用不銹鋼文字焊接而成的“山”給人以“忽聞海上有仙山,山在虛無縹緲間”的印象。“仁者樂山,智者樂水”,藝術家可兼具二者之樂,鄭路用同樣手法定格了水在空中潑灑的瞬間,自由灑脫,酣暢淋漓!

相較而言,沈烈毅的“雨水”系列作品富有江南煙雨的淅瀝靈動,在堅硬的花崗巖上“蕩漾”開圈圈漣漪,構成剛與柔、靜和動、實與虛的強烈反差,雨聲滴落,撥動著觀者的心弦……

不同雕塑家因共同的文化背景與立場選擇了某物,所呈現的作品又因個人所處地理環境和視角心境的不同而面貌各異。以中式內質得心源,意由心生,境隨意遷……

馮崇利《竹痕》

二、 由詩入式

詩賦作為中國傳統文化瑰寶,被世人普遍認可和贊同,是中式文化最具代表性的精粹。那么,由心施藝、由詩入式,既是對中式之意境的夢幻呈現,也是對中式之美學的精神追求,更是對中式之文化的身份認同。

傅中望早期作品《四條屏》和近期的《窗欞之外》均取材于中式之物,形式上從虛與實、空和有的辯證角度與天地四時同構。

一條一景,盡顯水色風光;一格一物,潛藏詩情畫意。此“不做之做”所帶來的無盡變化不正是詩文言有盡而意無窮的藝術寫照嗎?!

孟祥軻《云雀》

詩歌中常見的如竹、月、云等物象也多為雕塑家們所用。馮崇利的《風竹》、《竹痕》等系列作品似一幅幅立體的“水墨畫”,逸筆草草,力透紙背,規范里彰顯自由,光亮中潛藏深沉,閉合內暗含能量,明晰下彌漫詩意。

丁浩的作品《廣寒》游走于現實與理想之間,用木條和木片構成的弦月之城,既如水低流般真實,又似水中月般虛幻,不知到底是人間清暑殿,還是天上廣寒宮。李白《渡荊門送別》詩有云:“月下飛天鏡,云生結海樓”,仰望天空,云生萬象,變幻無窮。

孟祥軻的《云雀》、《云翼》等作品以云為載體,混搭出多種意象,訴說著傳統人文經典在當下的種種境遇——或飄忽游離、或分解異化、或詩意逍遙,它們的主題是復合的,形態是綜合的,表意是融合的,以此彰顯作品隱喻、朦朧、多義的詩性文化特征。

許正龍《導向》

三、 緣物表意

當代雕塑是視覺藝術,精典作品貴在意蘊而非一目了然,此類作品中,物多為人造之物,然物非僅物,作者借助物來表達個人意志或思想。

許正龍近期的一系列作品,利用不同物象之間的關聯性和差異性進行構造組合,此種組合的結果不是1+1=2,而是會出現大于2等于N的多種可能。

如:用導彈、獵豹和山巒構成的《導向》,經濟快速發展,環境日益惡化,導向何去何從、何得何失;華表與香煙合成的《中華煙》,聯想到中國特有的煙草消費文化——隱晦的香煙廣告、精美的煙盒包裝,隨之而來的是在空中飄零的文化煙灰。

以此體現作者對社會發展過程中變遷和異化諸問題的認識與理解。竇付坤以不變應萬變,利用石灰巖多孔洞的特性,做了一系列殘缺的汽車、錢幣、書籍等作品,他讓日常物有了歷史的痕跡,如出土文物般斑駁,從這些“文物”中可以回望過去、反觀當下、映射未來。

董書兵的《大地之子》,一座長15米、寬9米、高4.3米的巨型“嬰兒”雕塑,趴伏在廣袤的戈壁灘上,以地為席,把天作幕,酣然入夢。

它具有紀念碑式雕塑的體量,卻沒有給人以距離感和壓迫感,反而極具親和力與吸引力,因為隨之被放大的是成人世界久違的純真與美善,在遠離喧囂的樂土上,綻放夢想;在大地母親的懷抱中,禮贊生命。

是藝術家挑選了物,還是物選擇了藝術家,有時不好言說,或許因緣而遇,緣物體悟,表達心意,表現意境。

四、 無我之境

王國維在《人間詞話》里談到:“有我之境,以我觀物,故物皆著我之色彩。無我之境,以物觀物,故不知何者為我,何者為物”。無我之境中,是把我當做物的一個“工具”,通過我這個“工具”較小限度的干預發揮出物更大程度的自由,我隱退于物之后,讓物自身有所作為,追求“天人合一”的藝術境界。

隋建國讓石膏和聚氨酯在重力作用下自然形成的《引力場》、《錐》等作品,讓我想到中國傳統文化中的“尚黑”情結,在古代文化中,黑色是北方的象征,代表“水”,眼下的作品正是黑色的液體自由流淌的結果。作品的發生由藝術家設定,作品的發展由材料決定,過程的不確定性和結果的未知性為作品的生成帶來了無限可能。

彭顯鋒的《云工廠》是將設置好的“黑匣子”固定于墻頂,從神秘的“黑匣子”中會神奇的“生產”出白色大氣泡,氣泡晃動著軟萌的“身軀”,搖曳著從高處徐徐落下。

接二連三的氣泡或在空中自破,或于地面云散煙消,更多的還是在靜靜地等待與耐心的期盼下,與人們的身體親密觸碰,氣泡爆破的一瞬間如曇花一現般短暫,彌散出的煙霧足以詩意的在你內心棲居。

《道德經》中有言:“天地不仁,以萬物為芻狗”,物可以為人所用,人同樣可以為物服務。郅敏《河圖洛書·萬象》系列作品從源頭出發、形式入手,一畫開天,天圓地方,以有意化無意,大象化無形,是對文化母體的回歸和物質本源的追溯。

有我之境和無我之境在當代雕塑中并無優劣高下之分,重要的是找到契合中式表達的內容途徑及充分彰顯意境的方式方法。

相關閱讀: